株式会社升喜

8TBのクラウド移行を完遂──14拠点をつなぐ酒類商社の情報共有改革

株式会社升喜(以下、升喜)は、酒類・食品を幅広く扱う酒類食品総合卸売企業です。

グループ会社を含め14拠点を展開し、国内外の日本酒・焼酎・ワインから清涼飲料・食品までさまざまなラインアップを取り揃え、生産者・流通企業・生活者を迅速かつタイムリーにつなぐ「流通の要」として価値を提供しています。

1875年の創業以来、流通の担い手として社会に貢献し続けてきた升喜は、現在では「たのしい、おいしい、うれしい。」を生活者の立場に立って提案し、需要の創造に貢献することをコーポレートメッセージとして掲げています。

ロジスティクス・IT・人材ネットワークの高度化を通じて、“需要を創造する酒類総合商社”を目指し、さらなる価値提供に取り組んでいます。

同社は、老朽化したオンプレミス・ファイルサーバーが抱える課題を解決するため、クラウドストレージ「Fileforce」を導入。選定の決め手となったのは、将来の組織拡大にも柔軟に対応できる「容量課金体系」と、豊富な標準機能による高いコストパフォーマンスです。導入後は、グループ間のシームレスな連携が可能となり、運用負荷の軽減とセキュリティレベルの向上を実現しました。

今回は、情報システム部のA氏に、選定の背景や導入後の具体的な効果について詳しく伺いました。

オンプレミス運用の限界──老朽化・セキュリティ・共有効率の3大課題

──Fileforce導入以前のファイル共有体制と、当時抱えていた課題について教えてください。

A氏: 以前は、オンプレミスのWindowsファイルサーバーを使用し、Active Directoryでアクセス権を管理していました。しかし、この運用には大きく三つの課題がありました。一つ目は、サーバー老朽化に伴うメンテナンス負荷です。ハードウェア保守に多くの工数がかかるうえ、定期的なRAID崩壊によって業務に支障をきたすこともありました。

二つ目は、セキュリティ面での懸念です。一部の共用PCは端末単位でアクセス権が設定されていたため、本来必要のないユーザーでも情報を閲覧できてしまうリスクがありました。IDベースでの厳密な権限管理が急務だと感じていました。

三つ目は、情報共有の効率性です。部門間やグループ会社間でのファイル共有が主にメール添付に依存しており、結果としてメールサーバーの容量も圧迫していました。

導入の決め手は「ユーザー数無制限の容量課金×豊富な標準機能」

──課題解決に向けて、どのようなサービスを検討されましたか。

A氏: サーバー運用の負荷とセキュリティリスクを解消するため、複数のクラウドストレージを比較検討しました。その中で、いくつかのサービスがFileforceをベースにしたOEM提供だと分かり、信頼性の高い基盤であると感じました。──最終的にFileforceを選定された、重要なポイントは何でしたか。

A氏: 最大の決め手は、ユーザー数に依存しない「容量単位の料金体系」です。従業員数の変動を気にせず、必要なデータ容量に応じてコストを管理できる点は、当社にとって非常に合理的でした。さらに、コストを抑えながらも、共有リンクによる脱PPAP、バージョン管理、ランサムウェア対策といった機能が標準で備わっている点も大きな評価ポイントとなりました。

8TBの大規模データを、業務を止めずに移行

──移行にあたり、準備などは行われたのでしょうか。

A氏: 長年の利用によりフォルダ構造が複雑化し、部署ごとにルールも異なっていました。そこで、今回の移行を機に各部署と議論を重ね、フォルダ構成の見直しとルール統一に取り組みました。──実際のデータ移行作業で苦労された点を教えてください。

A氏: 移行したデータ量は約8TBにのぼり、業務への影響を最小限にするため、夜間や休日に分割して移行しました。物流部門は、休日も稼働しているため完全停止は難しく、深夜の限られた時間を活用する必要がありました。大変ではありましたが、この過程で全社的なデータ整理を推進できたことは、大きな成果だったと実感しています。グループ全体の連携がスムーズに。全社的なセキュリティレベルと業務効率も向上

──Fileforceを導入して、どのような効果を実感されていますか。

A氏: 最も大きな効果は、グループ会社を含めた全社的な情報共有がセキュアかつスムーズになったことです。これまではメール添付が中心でしたが、Fileforceの共有フォルダや共有リンクを使えば瞬時に完了します。これにより、メールサーバーの負荷も大幅に軽減されました。管理者の立場から見ると、データ保全性が格段に向上しました。従来はユーザーが誤ってファイルを上書きしてしまうと、12時間単位のシャドウコピーによるバックアップから特定の時点にしか復元できませんでした。しかし、Fileforceでは、バージョン管理機能によりファイル単位で任意の時点へ復元可能です。

※ファイル単位で世代管理をしているバージョンファイル機能

※ファイル単位で世代管理をしているバージョンファイル機能

さらに、「ファイルが開けない」という問い合わせも、誰がファイルを開いているかが分かるため、ユーザー間で解決できるケースが増え、保守に関する問い合わせは明らかに減少しました。

──導入前の課題であったセキュリティ面の不安は解消されましたか。

A氏: はい。FileforceはユーザーIDに紐づいて厳密にアクセス権限を管理できるため、以前のような共用PCでのリスクはなくなりました。さらに、サブ管理者機能を活用して権限を委譲すれば、機密性の高い情報も当事者だけでセキュアに管理できます。情報システム部が内容に触れる必要がないため、管理工数は最適化され、健全なセキュリティ体制を構築できたと感じています。──ユーザーの利便性についてはいかがでしょうか。

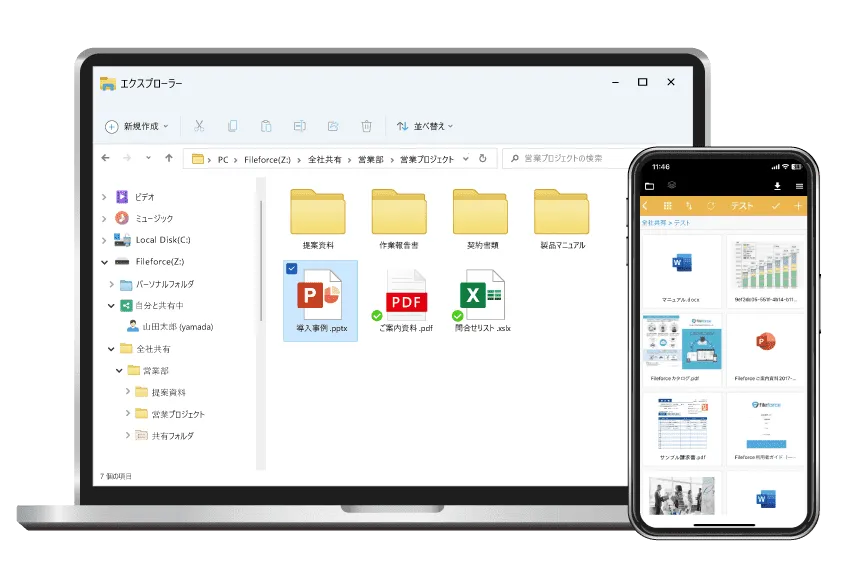

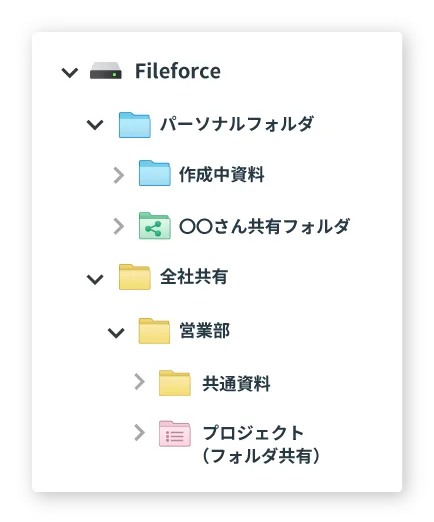

A氏: モバイル版アプリを使えば外出先からでもファイルを確認できる点が好評です。また、PCが故障した際も、以前は情報システム部がデータ救出に追われていましたが、現在はユーザー単位で利用可能な「パーソナルフォルダ」の個人専用の活用を推奨しているため、データはクラウド上に保全されています。そのためデータ復旧作業は不要となり、大きな業務効率化につながっています。 ※右側のようにモバイルでも利用可能なアプリも存在

※右側のようにモバイルでも利用可能なアプリも存在

※青色のパーソナルフォルダは管理者も閲覧不可な個人フォルダとなる

※青色のパーソナルフォルダは管理者も閲覧不可な個人フォルダとなる

データ管理基盤の一元化と、さらなる活用を目指す

──今後、活用を検討している機能や、将来的な展望について教えてください。

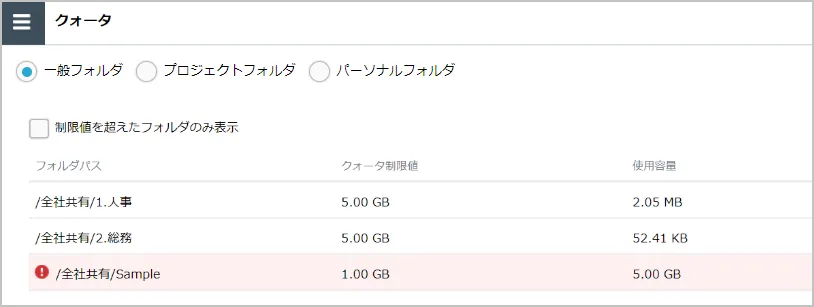

A氏: 今後は、各部署にクォータ(容量制限)を設定し、より計画的なデータ管理を推進していく予定です。限りあるストレージを全社で有効活用する意識を浸透させていきたいと考えています。一部のグループ会社では、別のストレージサービスを併用していますが、将来的にはFileforceに一元化し、グループ全体の情報基盤をより強固なものにしていく計画です。

※フォルダ単位で設定可能なクォータ

※フォルダ単位で設定可能なクォータ

──最後に、Fileforceの導入を検討している企業に向けてメッセージをお願いします。

A氏: ファイルサーバーの運用に課題を抱えている企業、特に大規模なデータを扱う企業にとって、Fileforceの「ユーザー数に依存しない容量課金体系」は非常に魅力的だと思います。さらに、基本機能に加えてランサムウェア対策やIntelliSearch™といった高度な機能が標準で備わっているため、コストパフォーマンスに優れたバランスの良いサービスだと確信しています。本事例のポイント

-

課題

- オンプレミスサーバの老朽化によるメンテナンス負荷とデータ保全リスク

- 共用PCの端末単位の権限管理によるセキュリティ懸念

- グループ会社間のファイル共有が非効率で、メールサーバーの容量を圧迫

-

選定理由

- 従業員数の増減に影響されない「容量単位の料金体系」による予算管理のしやすさ

- コストを抑えつつ、バージョン管理やランサムウェア対策など豊富な機能を標準搭載

- 将来的なグループ全体の情報基盤としての拡張性

-

効果

- グループ全体のシームレスな情報共有を実現し、コラボレーションが円滑に

- 厳密なIDベースの権限管理により全社的なセキュリティレベルが向上

- バージョン管理機能によりデータ保全性が強化され、問い合わせ対応や管理工数が激減

※本記事の内容は取材時(2025年8月)の情報です。

導入をご検討中の方へ

ファイルフォースではユーザー無制限プランをはじめとし、ご利用目的や規模に合わせて最適なプランをご提案いたします。

ファイル管理に関するお悩みはぜひお気軽にお問い合わせをお待ちしています。